Ce que j’aimais dans le livre était que ce sont de vraies histoires racontées par le Dr. Grange, réécrites par Régis Debray avec une qualité d’écriture qui attire l’attention. Le problème était de trouver la manière de scénariser ces récits. L’idée qui m’est venue est d’avoir le philosophe qui se découvre une petite tache entre son foie et ses poumons. On suit alors le philosophe qui se comporte d’une manière différente devant chaque cas.

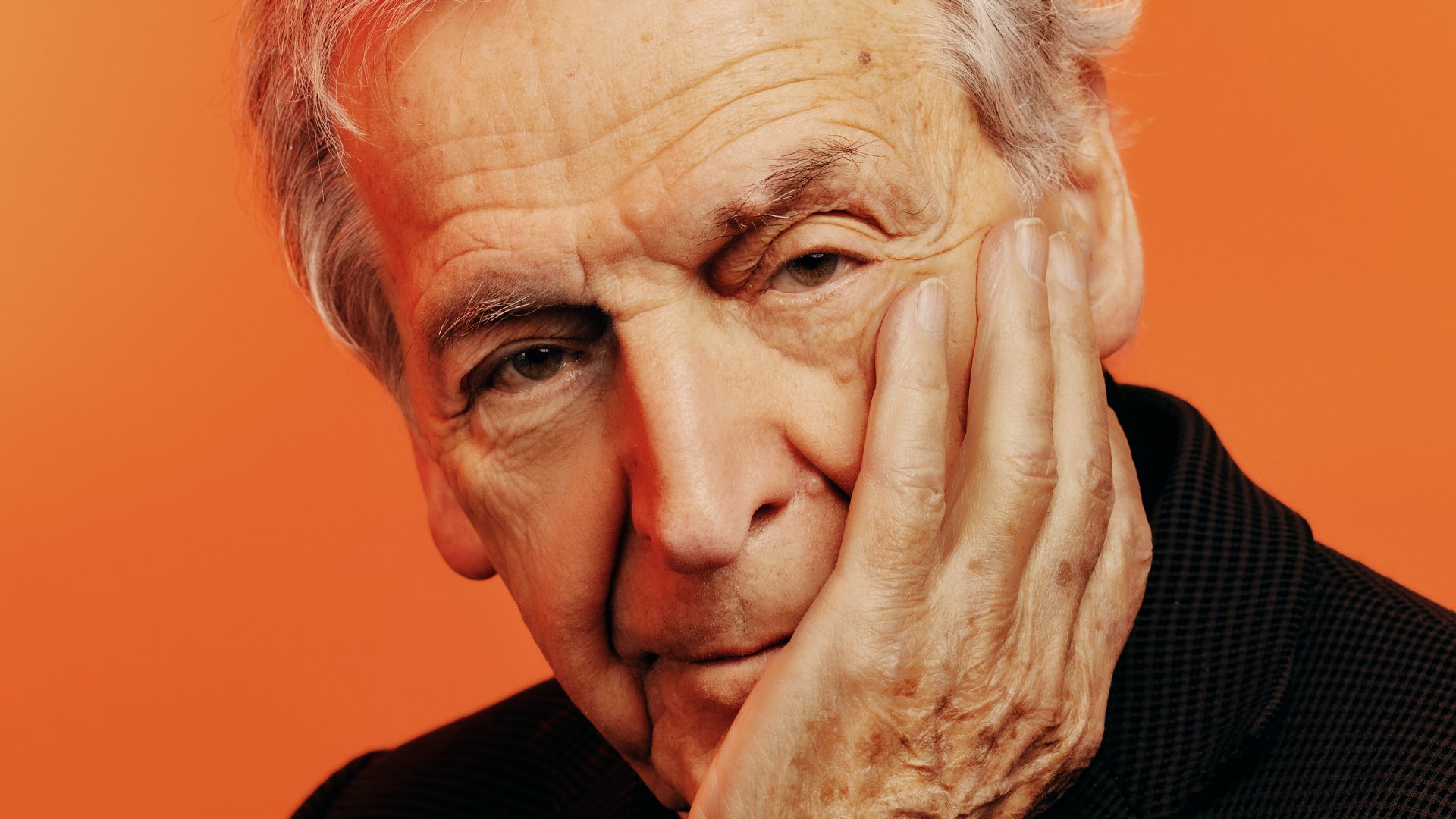

À 92 ans, Costa-Gavras aborde la mort sans détour. Dans Le dernier souffle, il propose une méditation sur la fin de vie à travers le dialogue entre un philosophe et un médecin. Rencontre.

Qu’évoquait pour vous l’ouvrage de Régis Debray et Claude Grange ?

Vous avez filmé beaucoup de combats du XXe siècle. On vous qualifie souvent de cinéaste politique. Est-ce que pour vous la mort est le dernier combat ?

Sans doute. Pas seulement pour le patient, mais aussi pour la famille. Pour moi, c’est un film autant ou sinon plus pour les vivants. Lorsqu’on voit des morts au cinéma, ou dans les actualités, on est triste pendant un moment et après la vie reprend. Mais pour la famille, le deuil continue. La mort unique, c’est ce qui nous touche profondément. C’est pour celle-là qu’il faut trouver des solutions. Et c’est à l'État, au pouvoir, de les trouver.

Du côté de la mise en scène, de quelle manière souhaitiez-vous montrer le milieu hospitalier. Votre caméra semble un peu en apesanteur.

Oui. En faisant des recherches, j’ai découvert qu’il y a des docteurs qui ne s'assoient jamais auprès des malades. Ils sont très autoritaires, prodiguent leurs soins et partent. Tandis que les médecins aux soins palliatifs se mettent à la hauteur du patient, ils lui parlent. C’est pour cette raison que j’ai travaillé avec de véritables médecins et de vraies infirmières. Ils et elles ont des gestes, des manières de se comporter et de parler avec des personnes dont ils ne connaissent à peu près rien. Et ils entendent ce que ces gens disent comme s’ils connaissaient tout d’eux.

Vous accordez également une grande place à la lumière, que vous laissez pénétrer entre les murs des chambres d’hôpital.

La lumière, c’est la vie. J’ai aussi insisté sur la présence presque constante des enfants. Quand on amène le personnage que joue Agathe Bonitzer vers les soins palliatifs sans qu’elle le sache, elle rencontre des gens qui vivent. Ça lui donne espoir, même si elle fait face par la suite au désespoir. Ce sont des choses que nous vivons tous constamment. D’un côté, tous mes premiers collaborateurs, hommes, femmes, acteurs et actrices, techniciens et techniciennes, ne sont plus là. De l’autre, il y a mes fils, mes filles et mes petits-enfants qui s’amusent. C’est plus un film sur la vie que sur la mort.

Vous avez choisi Denis Podalydès et Kad Merad pour interpréter le philosophe et le médecin. Que cherchiez-vous chez eux ?

Denis est un grand acteur en France. Je n’avais jamais travaillé avec lui et je voulais que ça se produise. Il a quelque chose d’intellectuel. Pour Kad, c’est différent. Dans le passé, il m’est arrivé à deux ou trois reprises de choisir un acteur qui ne joue pas dans son registre habituel. Je l’ai fait avec Jack Lemmon et José Garcia, et le résultat était parfait. Kad a hésité, car c’est quelqu’un qui improvise beaucoup. Il a accepté et a eu du mal au début, mais finalement je pense qu’il a pris un certain plaisir à jouer ce rôle.

Diriez-vous que vous éprouvez une fascination pour cette figure du médecin qui accepte de travailler aux soins palliatifs et qui, donc, a renoncé à guérir ?

Oui, car c’est un changement radical par rapport à l’accueil que tout autre type de médecin réserve à ces patients. Ces docteurs acceptent de vivre un métier - et une vie - tout à fait différents. Ils arrivent tous les matins à leur bureau, ils rencontrent les infirmières et se font expliquer dans quel état se trouve chacun des malades. Peut-être qu’il ne faut pas en laisser un continuer, parce qu’il souffre trop et que les médicaments qu’on lui donne ne font plus effet. C’est lui qui doit prendre la décision de le mettre en situation de sommeil. C’est la seule chose que la loi nous autorise à faire [en France].

Que signifie pour vous apprendre à mourir ? Avez-vous trouvé une réponse significative ?

Je n’ai pas de réponse, mais j’ai la préoccupation. [...] Le cinéma ne peut dire toute la vérité. Donc, il est synthèse. La responsabilité du réalisateur ou du scénariste est de rester fidèle à l’éthique de la vraie histoire. Il ne faut jamais oublier que nous créons un spectacle. On ne fait pas d’éducation médicale. J’utilise les règles du spectacle pour susciter des émotions. Mais c’est important de ne jamais changer le sens et l’éthique de la réalité. C’est presque une morale personnelle qu’il faut respecter.

Crédit photo : Marie Rouge