J’ai toujours plein de notes sur des sujets potentiels, mais je ne fais pas confiance à mes idées. J’ai toujours la hantise qu’elles n’intéresseront que moi. Si une œuvre a déjà fait ses preuves, ça veut dire qu’elle contient quelque chose qui rejoint les gens. Elle a prouvé son universalité. L’adaptation me sécurise. Cette fois-ci, j’ai fait un film très personnel, caché derrière un autre personnage.

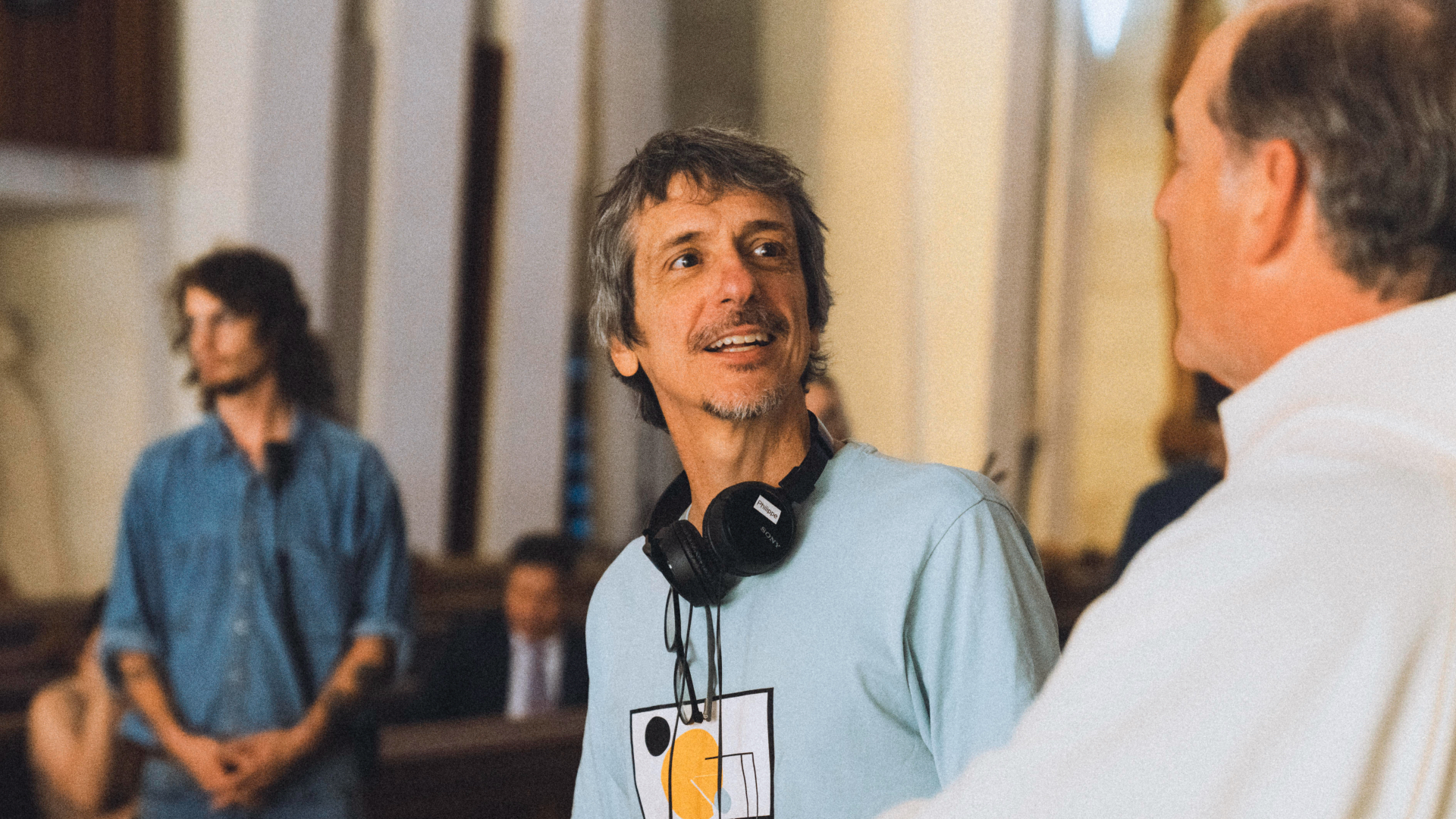

Avec Mille secrets mille dangers, son dixième long métrage, Philippe Falardeau adapte le roman éponyme d’Alain Farah, qui relate les mésaventures d’un hypocondriaque le jour de son mariage.

Après C’est pas moi, je le jure !, Monsieur Lazhar et My Salinger Year, Mille secrets mille dangers marque votre quatrième adaptation. Qu’est-ce qui vous ramène à cet exercice ?

Le roman possède pourtant une dimension foncièrement autobiographique. De quelle manière cette dimension personnelle s’incarne-t-elle ?

Dans le personnage d’Alain. Je me suis reconnu à travers cette anxiété permanente. Je partage aussi avec Alain des maladies auto-immunes. Tout ça me parlait. D’autant plus qu’Alain l’abordait avec humour. Je n’aurais pas pu en faire un film trop réaliste ni dramatique. Ça aurait été barbant pour le spectateur. Par contre, je voulais essayer de décortiquer cet état d'hypervigilance permanent. Souvent, ça vient de loin, il y a des couches. D’où la déconstruction temporelle du film.

Le film se révèle très foisonnant. On y aborde plusieurs thèmes, les personnages sont nombreux. Comment parvient-on à trouver le fil ?

À l’écriture, mais aussi en tournant. Lorsque j’ai travaillé avec les jeunes acteurs, par exemple. Je les trouvais bons. J’ai finalement constaté que le personnage principal était celui d’Alain à 17 ans qui est encore dans le corps de l’homme de 30 ans. Il est immature à son mariage, il ne s’est pas encore dégagé. C’est ainsi que m’est venue cette idée du point culminant. Dans le livre, c’est un choc vagal. Il fallait que je matérialise son émancipation. Mes films ont toujours eu ce côté foisonnant. Ça peut représenter une difficulté pour certains spectateurs. Moi j’aime ça. La vie est comme ça. J’essaie que ça se déploie en profondeur plutôt qu’en juxtaposition. Oui, il est question des Libanais, mais c’est le canevas. Oui, il est question de mariage, mais c’est le contexte. Le film n’est pas à propos de ça.

La question de l’intégration est également évoquée dans le film, sans toutefois en être le cœur. Ce n’est pas la première fois que vous la soulevez. Qu’est-ce qui vous touche dans ce thème ?

Je viens de Gatineau. Je suis parti tôt [de chez moi] et lorsque j’ai commencé ce qui allait devenir ma carrière, j’ai participé à la Course destination monde. En parcourant le monde, mais aussi le Québec et Montréal, on se rend compte qu’on cherche sa place dans le monde. Alain la cherche aussi. Il sent que le petit Liban, c’est limitatif. Il sent le poids de la culture parentale, des superstitions. Il veut s’émanciper. Mais peu importe qu’on soit nés de parents immigrants ou non, c’est ça grandir : trouver sa place dans le monde. Ça m’intéresse et ça traverse tout mon travail.

Quelles influences visuelles ont inspiré le style du film, par exemple le cadre en format 4:3?

C’est une idée contre-intuitive que j’ai eue. Je ne voulais pas commencer à traiter l’image d’une manière différente entre le jour du mariage et le passé. Le 4:3 allait aussi aider à conférer le sentiment de claustrophobie du personnage. C’est un format plus difficile quand on travaille à l’épaule. Après, on s’est retrouvés pris dans des considérations plus narratives qu’esthétiques. Par exemple, il nous a fallu une quinzaine de jours pour tourner des scènes qui se déroulent sur une période d’une heure, avec le soleil qui descend. Le directeur photo André Turpin a fait un travail admirable.

Vous avez confié le rôle d’Alain à Neil Elias, un nouveau venu. Comment défend-on le choix de ne pas avoir une star comme tête d’affiche ?

L’avantage immédiat est que, dès la première seconde, on est avec un personnage. On n’est pas avec un comédien. Il ne vient pas avec son bagage. Après, c’était nécessaire qu’il ait un accent québécois tout en étant issu du monde arabophone. [...] On confond souvent le travail de casting. D’abord, c’est de la recherche. Ensuite, il faut de la cohérence. Est-ce qu’Alain à 10, 17 et 30 ans se ressemblent ? Pas forcément. Est-ce qu’on a l’impression que c’est la même personne ? Oui.

L’Orange Julep, la Biosphère, l’Oratoire St-Joseph, mais aussi Ville St-Laurent et Côte-Vertu. Vous montrez Montréal d’un angle plutôt inédit.

On ne montre jamais ces monuments dans notre cinéma. On ne veut pas faire trop carte postale. Ici, ils sont vus par d’autres gens que nous. Ce que j’aimais, c’était de montrer des familles ayant grandi dans des blocs à appartements qui ne correspondent pas à la première image qu’on se fait de Montréal. Elles vivent aussi sous un corridor aérien. Non seulement c’est leur environnement, mais c’est un rappel de l’étranger qui débarque au pays.

Crédit photo : Lou Scamble