Avec les co-scénaristes du film, ce défi nous intéressait beaucoup. En fait, on a construit les trajectoires de tous les personnages et on s’est demandé ce qu’on avait vu, lu et entendu d’eux par le passé. Après, on s’est interrogé sur la manière de surprendre le spectateur, sans vider de leur sens les péripéties. On a ainsi déplié le genre pour faire un pas de côté à chaque fois.

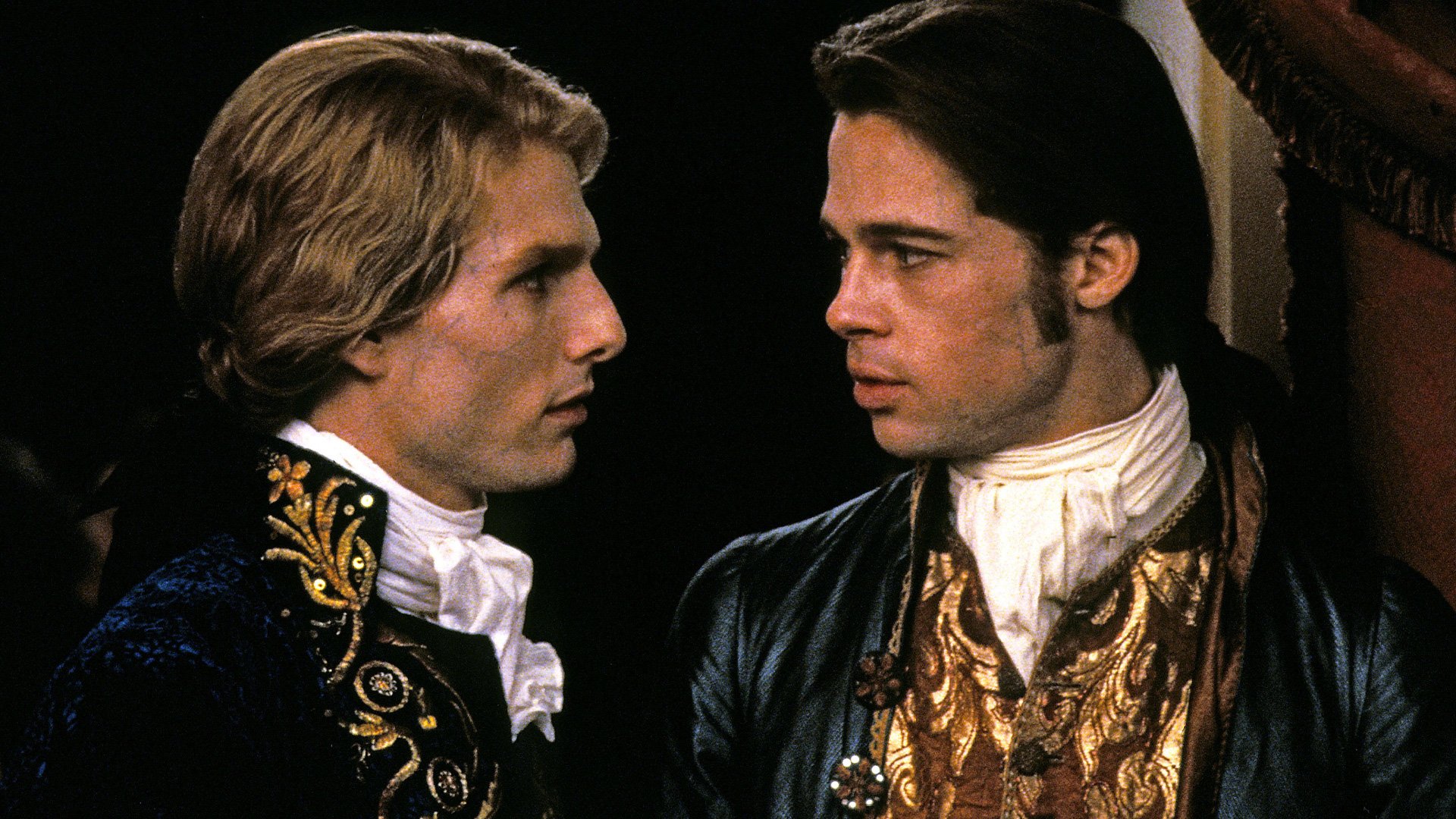

Dans La Pampa, son (excellent) premier long métrage, Antoine Chevrollier raconte les bouleversements de Willy, un adolescent du Maine-et-Loire confronté au secret de son meilleur ami Jojo.

Le modèle du récit d’apprentissage (coming of age) peut sembler formaté. Comment êtes-vous parvenu à en proposer une approche originale ?

Le film se déroule dans l’univers du motocross, que vous présentez comme masculin et viril. En quoi vos personnages permettaient-ils de déconstruire cette image ?

Le cross, ça reste un moyen de transport dangereux. Et cette pratique en est une des plus meurtrières. En plus, elle nous renvoie à une arène hétéronormée et masculiniste [...] Willy est un personnage un peu taiseux. Il représente un peu le regard du spectateur. On a le sentiment qu’il subit beaucoup les choses, alors qu’en fait il les “drive”. Ça nous permettait d’avoir un point de vue très subjectif sur ce que traverse cette bande de jeunes.

Quand Willy découvre le secret de Jojo, ce qui le bouleverse, plutôt que la nature de la découverte, c’est de ne pas avoir été complice dans le secret.

Je crois qu’une amitié pure est celle qui accepte tout. On est prêts à entendre des choses qui font du bien et du mal. Si on est sur un terrain bienveillant, on peut tout se dire. Effectivement, Willy s’en fout du secret. La question n’est pas là. Elle est sur le fait qu’ils se sont jurés de tout se dire. Willy a lui-même confié son rapport au deuil de son père à Jojo. L’enjeu n’est pas sur la cause, mais sur la genèse et la continuité de leur amitié.

Est-ce que le choix de Sayyid El Alami pour jouer Willy s’est fait instinctivement ? Il interprétait le rôle-titre de la série “Oussekine”, que vous avez réalisée.

Lorsqu’on a lancé les auditions avec la directrice de casting Alicia Cadot, on ne trouvait personne. On a cherché dans le milieu du cross, dans mon village, etc. Je n’avais pas le sentiment d’être allé au bout de ce que je voulais faire avec Sayyid, je lui ai demandé de repasser le casting. J’avais besoin d’être sûr que ce n’était pas pour lui. Or, il est entré dans la salle et après deux minutes, c’était réglé. Il a été incroyable. Il avait tout compris : du rythme aux battements du rôle. Au-delà de sa cinégénie, lui et moi on se comprend. Il saisit très rapidement les enjeux. On a un dialogue commun.

Puis, il y a le personnage de David, le père de Jojo, interprété par Damien Bonnard (Les Misérables, Les Intranquilles). Sur papier, ce père aux attentes démesurées peut sembler très stéréotypé.

Ce personnage est indéniablement antipathique. Mais on ne pouvait pas uniquement le condamner. [...] Il a fallu ne pas être trop manichéen et essayer d’en faire quelqu’un de très sombre, mais aussi de pouvoir, tant bien que mal, comprendre sa trajectoire de père. Les gens de chez moi sont très paradoxaux. On n’arrive pas à se dire qu’on s’aime. On est extrêmement véhéments. Quand on arrive dans un moment dramatique, d’un seul coup, les corps s'effondrent et les mots sortent. Il y avait quelque chose de cette impossibilité masculine que je voulais montrer.

Quelles ont été vos références pour déterminer le style visuel du film ?

Je me laisse inspirer de manière très anarchique. À un endroit, c’est Andrea Arnold. Dans son réalisme, et non son naturalisme. Elle ne filme pas le réel, elle recrée le réel. Même si la frontière semble assez poreuse. Puis, dans la lumière, ça pouvait être le peintre Mark Rothko. Pour les battements du récit, je me suis laissé imprégner par les morceaux de «Glenn Gould joue Bach». C’était très transversal.

Selon vous, reste-il encore certains tabous entourant l’amitié au masculin au cinéma ?

Pour moi, l’amitié au masculin, avec la sensibilité qu’ont nos personnages, ce sont des silences, des corps qui se touchent… il n’y a pas d’embarras. La question de l’attirance n’est pas posée parce qu’elle sera évidemment acceptée. On a voulu creuser, sculpter ces rapports et pouvoir montrer comment une amitié masculine sincère, honnête et réelle pouvait s’incarner dans autre chose que les tapes dans le dos et la rigolade.

Crédit photo : Marie Rouge